【この記事の概要】

- 一括転貸(サブリース)方式を採用すれば、個人事業主の不動産所得を個人事業主の不動産所得と会社の所得の2つに分けることができ、節税対策に繋がります。

- 税務署側が一括転貸(サブリース)方式を否認する根拠は、同族会社の行為計算の否認ですが、対策を建てておけば全く問題ありません。

- 一括転貸(サブリース)方式を採用して、不動産管理会社が赤字になった場合、早急な対応が求められます。

- 一括転貸(サブリース)方式の外部の賃借人との関係では、不動産管理会社が契約主体になります。

不動産賃貸業を営む個人事業主で、ある程度の利益がある人(500万円以上)は会社を設立した方が良いということは、「不動産賃貸業を営む個人事業主が管理会社を設立するメリットについて!」で説明しました。

実際に不動産管理会社を設立して、不動産賃貸業を営む個人事業主から所得を移転するには、次の3つの方式があります。

- 管理委託方式

- 一括転貸(サブリース)方式

- 会社所有方式

所得の移転しやすさでいえば、管理委託方式>一括転貸(サブリース)方式>会社所有方式になりますが、所得を移転できる金額の上限でいえば、会社所有方式>一括転貸(サブリース)方式>管理委託方式となります。

今回は3つの方式のうち、一括転貸(サブリース)方式を採用した場合の節税対策とその注意点です。

なお、その他の方式はそれぞれ別の記事として記載していますので、そちらをご覧ください。

一括転貸(サブリース)方式とは?

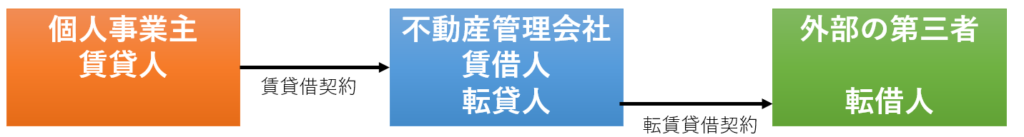

一括転貸(サブリース)方式とは、個人事業主が不動産の所有を継続したまま、その不動産を一括して同族経営の不動産管理会社に賃貸し、同族経営の不動産管理会社が第三者の賃借人に転貸する方式です。

同族経営の不動産管理会社は、個人事業主からの低額な家賃で建物を賃貸し、市場価格の家賃で外部の第三者の賃借人に転貸します。

これにより、同族経営の不動産管理会社は、市場価格の家賃から低額な家賃を差し引いた差額を所得(利益)として得ます。

同族経営の不動産管理会社を介在させることにより、「個人事業主からの低額な家賃」という概念を新たに発生させ、①個人事業主からの低額な家賃=個人事業主の不動産所得、②市場価格の家賃-個人事業主からの低額な家賃=不動産管理会社の所得(利益)とすることができ、従前の個人事業主の不動産所得を個人事業主の不動産所得と会社の所得の2つに分けることができます。

税務署側の一括転貸(サブリース)方式の考え方と会社の妥当な所得(利益)

税務署側では、同族経営の不動産管理会社の所得(利益)を個人事業主から会社への「所得移転金額」と考えます。

そして、不相当に高額な所得移転金額があれば「同族会社の行為計算の否認」の規定を適用して、税務上否認してくることになります。

裁判例・裁決例だけを見ると、一括転貸(サブリース)方式の場合、会社の所得(利益)が、第三者の賃借人の支払家賃総額の15%程度ならば、適正な会社の所得(利益)としている場合が多いです。

つまり、もともと個人事業主に100%帰属していた所得を会社を仲介することにより、会社の所得15%、個人事業主の所得85%にすることを税務署側も認めているということになります。

不動産オーナーである個人事業主が一括転貸方式を採用する場合の注意点

一括転貸(サブリース)方式を採用する場合、個人事業主と同族経営の不動産管理会社の取引は、自己取引になるため、税務署に厳しくチェックされます。

つまり、外形上は不動産管理会社と外部の第三者が転貸借契約を結んでいるはずなのに、実質的には、個人事業主が外部の転借人との契約主体になっているなど、実質と異なる取引の外形を作り出し、強引な節税対策を個人事業主側が行えてしまう可能性があるため、税務署側に外形と実質について厳しくチェックされます。

そして、外形と実質が乖離する場合、税務署側は「同族会社の行為計算の否認」という規定を持ち出してきます。

ただし、「同族会社の行為計算の否認」の規定は、取引実態がある経理処理を否定する極めて異例な取り扱いになるので、税務署側でも適用するのが非常に困難な規定になります。

よって、納税者側が以下の対策を行っていれば、税務署側が「同族会社の行為計算の否認」の規定を適用して経理処理自体を否認することは難しくなります。

- 個人事業主と不動産管理会社との間で建物賃貸借契約を締結し、契約書を作成する

- 不動産管理会社の定款・登記簿の事業目的に不動産賃貸業・不動産管理業を入れる

- 費用の負担先を個人事業主と不動産管理会社のどちらにするか決めておく

- 外部の賃借人との不動産賃貸借契約の契約主体を不動産管理会社にしておく

- 個人事業主・不動産会社それぞれの名義の銀行口座を利用し、入出金記録を保管しておく

上記5項目のうち最初の3つは委託管理方式を採用した場合の税務対策の注意点とほぼ同じです。

よって、下2つの項目が一括転貸(サブリース)方式を採用する場合に追加で必要になる項目です。

管理委託方式では5%程度の業務委託報酬(=管理料)を通しての所得移転しか認めていなかったのに対して、一括転貸(サブリース)方式では15パーセント程度の所得移転が認められます。

この10%の上乗せ分はなにかと言うと、空室リスクを不動産管理会社が負うことなので、そのために必要な項目が2つ追加された訳です。

個人事業主と不動産管理会社との間で建物賃貸借契約を締結し、契約書を作成する

一般的な建物賃貸借契約書をベースに個人事業主と同族経営の不動産管理会社との間の建物賃貸借契約書を作成すれば十分でしょう。

個人事業主と同族経営の不動産管理会社との間にきちんとした建物賃貸借契約書があることが非常に重要になります。

一般的な建物賃貸借契約書では、最初に賃貸借要領というまとめページがあり、そこに賃借料が記載されています。

外部の不動産管理会社(サブリース会社)との間では、満室賃料の85%~90%を想定して建物賃貸借契約が結ばれていますので、個人事業主と同族経営の不動産管理会社の間でも満室賃料の85%~90%程度で建物賃貸借契約を締結しておけば十分でしょう。

ただし、外部の不動産管理会社(サブリース会社)では、満室賃料の85%~90%の賃借料で空室リスクを抑えられると事前に調べて分かっているから契約を結んでいるだけです。

建物賃貸借契約を結んだ結果、損失が計上されることが事前に把握されるものについては、そもそも建物賃貸借契約を締結してくれません。

個人事業主と同族経営の不動産管理会社との間の建物賃貸借契約のうち、空室リスクが高い地域の建物や築年数の古い建物に関する建物賃貸借契約では、85%~90%基準に縛られる必要はなく、ある程度柔軟に賃借料を設定しても問題ないと考えられます。

不動産管理会社の定款・登記簿の事業目的に不動産賃貸業・不動産管理業などを入れる

同族経営の不動産管理会社の定款・登記簿の事業目的に不動産賃貸業・不動産管理業の記載がなくても、一括転貸(サブリース)方式を採用した節税対策が即否認される訳ではありません。

税務は実質で判断されるので、別に事業目的に不動産賃貸業・不動産管理業の記載がなくても、実際に不動産賃貸業・不動産管理業を行っている形跡をなんらかの形で確認できれば良いだけです。

しかし、例えば、定款や登記簿上、ポロシャツを作っているはずの会社で、突然、建物賃貸借契約に伴う賃貸料・賃借料が発生すれば、誰でもおかしいなと疑います。

疑われた結果、実質があることを証明できない場合、「同族会社の行為計算の否認」の規定の適用対象になってしまいますので、税務署に疑念を生じさせないように、不動産賃貸業や不動産管理業を定款・登記簿の事業目的に「事前に」入れておきましょう。

費用の負担先を個人事業主と不動産管理会社のどちらにするか決めておく

一括転貸(サブリース)方式では、同族経営の不動産管理会社が建物を個人事業主から一括で借り上げて、外部の第三者に転貸することになります。

よって、賃貸経営自体は不動産管理会社で行うことになるので、外部の賃借人の入退去時のクロスやフローリングの張替えなどの小規模修繕など賃貸経営に必要な出費は不動産管理会社の負担になります。

それに対して、建物の大規模修繕は、不動産の価値を増加させる可能性があるので、不動産の所有者である個人事業主がその費用を負担することになります。

個人事業主から同族経営の不動産管理会社への不相当に高額な所得移転金額の判定は、「同族経営の不動産管理会社の(所得)利益金額」で計算されますが、会社の所得(利益)を計算するためには、会社で出費した費用の金額を差し引く必要があります。

個人事業主と不動産管理会社の建物賃貸借契約で費用負担について明確に定めておかないと、費用の一部を計上できないだけでなく、会社負担として計上した費用の一部が税務調査で否認されてしまう可能性もありますので注意してください。

外部の賃借人との不動産賃貸借契約の契約主体を不動産管理会社にしておく

一括転貸(サブリース)方式を採用した「後」、外部の第三者である転借人との新規賃貸借契約で個人事業主が契約主体のままであれば、不動産管理会社に一括転貸した意味がなくなりますので、税務調査が入れば一括転貸(サブリース)方式を採用した節税対策自体が否認されてしまいます。

よって、同族経営の不動産管理会社を採用した「後」の外部の第三者との賃貸借契約書は、必ず不動産管理会社を貸主にしておきましょう。

では、すでに個人事業主と入居者(外部の第三者)の間で賃貸借契約が結ばれているところに、新たに一括転貸(サブリース)方式を採用した場合どうなるのでしょうか?

例えば、普通の投資用不動産の売買契約が締結された場合、買主は既存の入居者に対して「所有者変更のお知らせ」と「振り込み口座変更のお知らせ」を書面で送りますが、買主を賃貸人に変更するための賃貸借契約の巻き直しをすることはないです。

これに倣えば、新たに一括転貸(サブリース)方式を採用した場合でも、不動産管理会社を貸主に変更するための賃貸借契約の巻き直しまで求める必要はないと考えられます。

ただし、一括転貸(サブリース)方式を採用する場合、「管理会社変更のお知らせ」や「不動産管理会社への振り込み口座への変更のお知らせ」を事前に入居者に送るはずなので、必ずその書類を保管しておきましょう。

個人事業主・不動産会社それぞれの名義の銀行口座を利用し、入出金記録を保管しておく

個人事業主→不動産管理会社→外部の第三者という流れになっていることを証明するためにも、個人事業主・不動産管理会社それぞれの名義の銀行口座に入出金記録が残るようにしておきましょう。

個人事業主名義の銀行口座に不動産会社からの入金があり、不動産管理会社名義の銀行口座に外部の第三者からの入金と個人事業主名義の銀行への出金がなければ、不動産管理会社を設立した理由が節税対策のみの実態のないものと取られ兼ねません。

一括転貸(サブリース)方式で不動産管理会社が赤字になる場合

同族経営の不動産管理会社を利用して一括転貸方式を採用した場合、稀に不動産管理会社が赤字になる場合があります。

赤字の場合は、一括転貸(サブリース)方式を採用して節税対策を行う意味自体がなくなってしまうため最悪の事態です。

赤字になる原因は主に次の2つが考えられます。

- 空室率が高く、そもそも管理費用を回収できない

- 突発的な理由により修繕費などの管理費用が当年度に集中した

1つ目の空室率が高い場合は、もはや節税対策云々ではなく、経営上のリスクになります。

空室率を改善する政策を実行するか、最悪の場合、不動産の売却も考えなければなりません。

2つ目のように管理費用がたまたま多く発生した場合で、突発的な理由を除けば会社が黒字である場合には、一括転貸(サブリース)方式を継続した方が節税対策としては良いです。

ただし、会社の所得(利益)があまりに少ない場合、不動産管理会社から個人事業主に支払う賃料を調節すれば、会社に現状以上の利益が残り、より大きな節税効果を得ることができます。

一般的なサブリース契約では、不動産管理会社が不動産オーナーから建物を一括借上げする場合、その期間は長期に設定されますが、状況に応じて1年~2年ごとに賃料を変更することができます。

一般的なサブリース契約でも許されているので、もちろん個人事業主と同族経営の不動産管理会社間の取引でも、状況に応じて1年~2年ごとに賃料を変更することができます。

賃料を変更するときは、覚書などのきちんとした資料を作成し、必ず銀行口座を通して、入出金の証拠を残しておきましょう。

敷金・礼金等の受領先は個人?会社?

不動産管理会社が外部の第三者(転借人)に不動産を賃貸した場合、敷金・礼金・保証金を受領します。

この敷金・礼金・保証金は基本的に契約主体である不動産管理会社に帰属することになります。

たまに、契約主体でない個人事業主の方に帰属させている場合がありますので、注意しましょう。

コメント