配偶者居住権は、配偶者の相続財産を不動産だけにしないために制定されています(言い換えれば、配偶者が金融資産を多く相続できるようにするために制定されています)。

そして、配偶者居住権は建物使用に基づく権利なので、その建物に見合う土地の利用権として、配偶者居住権に基づく敷地利用権というものが存在します。

配偶者居住権や配偶者居住権に基づく敷地利用権は相続税の節税対策にもなるため、相続開始時に適用の有無を考えることが重要になってきています。

今回は、相続税の節税対策を考える前段階として、配偶者居住権に基づく敷地利用権の相続税評価額の計算方法について考えていきましょう。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、配偶者が被相続人(亡くなった人)所有の建物に他の相続人の相続後も無償で生涯住み続けることが出来る権利です。

配偶者居住権が設定されるのは、遺産分割が確定する日からです。

なお、配偶者居住権は遺言、遺産分割協議、家庭裁判所の審判で成立します。

配偶者居住権に基づく敷地利用権とは

配偶者居住権が設定された建物の敷地には利用権が生じます。

この敷地利用権も相続税の対象となり、配偶者居住権に基づく敷地利用権と呼ばれます。

なお、配偶者居住権に基づく敷地利用権は、小規模宅地等の特例(敷地の80%減額特例)の対象にもなります。

配偶者居住権に基づく敷地利用権の計算方法について

配偶者居住権に基づく敷地利用権は以下の計算式で算定されます。

配偶者居住権に基づく敷地利用権=土地の相続税評価額-所有権の相続税評価額

土地の相続税評価額は、路線価方式(市街地)や倍率方式(郊外)で計算することが出来ます。

土地の相続税評価額=路線価※1×地積×補正率※2

土地の相続税評価額=固定資産税評価額×地域ごとに定められた倍率※1

※1 路線価や地域ごとに定められた倍率はHP(ホームページ)で簡単に調べられます。

※2 補正率を計算するためには、財産基本通達等を確認しなければなりませんが、税理士などの専門家でなければ、補正率1で計算しても良いです(多少の増減はありますが、影響はほとんどありません)。

所有権の相続税評価額とは、配偶者の死亡などにより配偶者居住権に基づく敷地利用権が消滅し、完全な所有権を手に入れた時の時価を現在価値に割り引いた金額のことを言います。

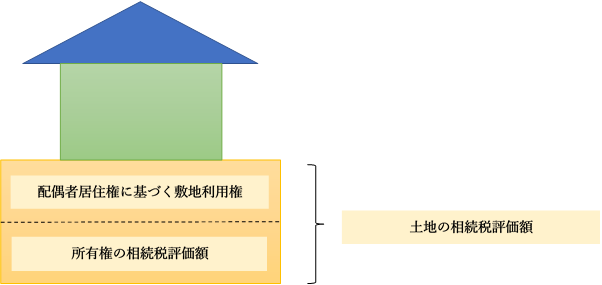

なお、土地の相続税評価額から見た場合、配偶者居住権に基づく敷地利用権と所有権の相続税評価額は以下の図のような関係になります。

【配偶者居住権に基づく敷地利用権の計算方法】の右辺の所有権の相続税評価額を左辺に移すと分かりやすいです。

相続税の節税対策について

一次相続(父親又は母親のどちらか一方が亡くなった時の相続)で配偶者居住権を設定し、それに伴い、配偶者居住権に基づく敷地利用権が発生すれば、相続税の節税対策になる可能性があります(小規模宅地等の特例などが絡むため絶対に節税になる訳ではありません)。

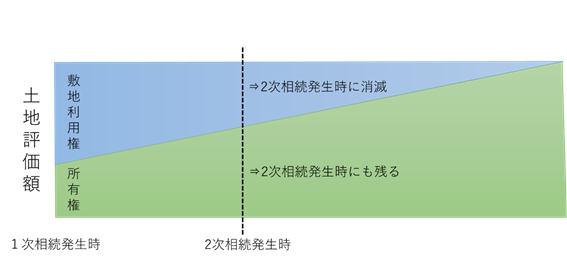

下の図のように配偶者居住権に基づく敷地利用権(下図の青色参照)は時間の経過とともに価値を失っていきます。

そして、2次相続(1次相続後に残りの父親又は母親が亡くなった時の相続)で配偶者居住権に基づく敷地利用権は消滅し、土地の所有権だけが残ります。

つまり、下図の2次相続発生時の点線の青色の部分の価値だけ2次相続発生時に消滅し、緑色の部分の価値だけが残ります。

配偶者居住権が途中で消滅する場合の注意点

配偶者居住権は、いつでも配偶者と建物所有者が合意して、解除・放棄することが出来ます。

それに伴い、配偶者居住権に基づく敷地利用権も解除・放棄されることになります。

しかし、配偶者居住権に基づく敷地利用権には価値があるため、それを消滅させると土地所有者にとって利益が生じることになります。

そこで、土地所有者から配偶者に対して、配偶者居住権に基づく敷地利用権の解除・放棄に対する適切な対価の支払いがなければ、贈与税が発生することになります。

例えば、配偶者居住権を設定した建物を第三者に売却する場合、建物の売却の前に配偶者居住権やそれに基づく敷地利用権を消滅させておく必要があるため、問題が生じます。

この場合、通常は贈与税課税を避けたいので、配偶者居住権や配偶者居住権に基づく敷地利用権を消滅させるために適切な対価を所有者から配偶者に支払うことになります。

配偶者が受け取った適切な対価は所得税の譲渡収入になり、取得費を控除して、総合譲渡所得として申告することになります。

土地・建物の譲渡(分離譲渡所得)とは違い、総合譲渡所得なので、損益通算や赤字の繰り越しが認められています(土地・建物の譲渡より有利)。

しかし、居住用財産ではないので、マイホームを譲渡した時の3,000万円控除の特例は適用できません。

よって、配偶者居住権に基づく敷地利用権を譲渡して利益が出る場合は注意が必要になります。

なお、土地所有者が支払った適切な対価は土地の売却の際に取得費の中で調整されることになります。

まとめ

今回は、配偶者居住権に基づく敷地利用権の計算方法についてということで、土地の話しに絞って説明をしました。

しかし、実際の相続では、配偶者居住権自体(建物の話し)もセットで考えなければなりません。

是非、「配偶者居住権の計算方法」も確認してみてください。

コメント