【この記事の要約】

- 個人事業主の税金には、所得税、住民税、個人事業税、消費税があります。

- 所得税、住民税、個人事業税の大元の計算方法は、所得(収入-必要経費)×税率です。

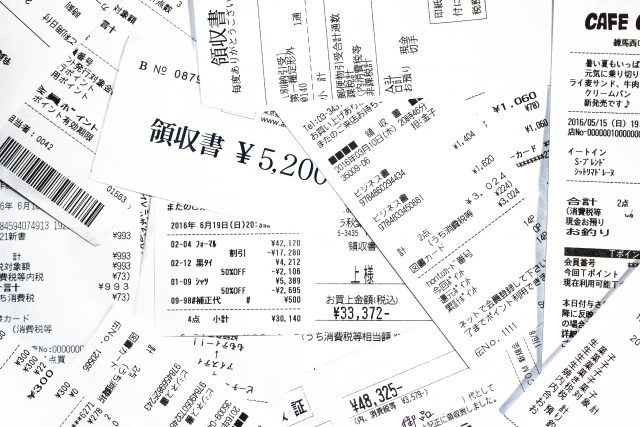

- 必要経費を調整できる体制を整えることが個人事業主の事業存続には重要になります。

くま君

くま君おさる先生!

今年の所得税の確定申告も無事終わったよ。

今年は2月中に税務署に確定申告書を提出できたよ。

くま君、お疲れ様。

昔よりだいぶ早く提出できるようになったね。

昔は、所得税の申告期限ぎりぎりに仕訳を入力し始めて、おさる先生にだいぶ怒られたからね。

最近は、おさる先生との約束通り、毎月必ず仕訳を入れるようにしてるよ。

懐かしいね。

仕訳入力は面倒だからついつい先延ばししちゃうけど、それでは、期末前に利益の調整ができないから、節税対策も、銀行融資の対策もできないことになるんだよ。

ちゃんと毎月仕訳を入力して、決算時の利益の金額を期末前にきちんと把握して初めて、効率的な対策が立てられるんだ。

うん、来年、銀行融資を受けようと思っているんで、今年は下期の経費を節約して利益が出るようにしておいたよ。

融資担当者の印象が少しでもよくなるといいな…

個人事業主の税金にはどんなものがある?

個人事業主が申告・納税しなければならない税金は大きく分けて4つあります。

- 所得税

- 住民税

- 個人事業税

- 消費税

この中で消費税だけは説明が非常に長くなるので、「消費税の仕組みを容易に理解しよう!併せて計算・納税方法も確認しよう!」で別に説明します。

よって、今回は消費税以外の所得税・住民税・個人事業税について説明します。

所得税・住民税・個人事業税の計算の仕方は?

個人事業主の場合、毎年2月16日~3月15日(休日の関係で多少のばらつきがあります)までに、所得税の確定申告を行うことにより、所得税・住民税・個人事業税の納税額が確定し、その確定した納税額を税務署の窓口や銀行等で支払うことになります。

なお、システムで所得税の確定申告書をきちんと作成すれば、その中で住民税や個人事業税の内容も聞かれており、別途、住民税・個人事業税の確定申告書を作成・提出する必要はありません。

そして、個人事業主の場合、税務署の所得税(確定申告書等作成コーナー)のシステムに確定申告に必要な情報を毎年入力しているはずなので、税金の計算方法についてはあまり意識したことはないでしょう

。

所得税(確定申告書等作成コーナー)のシステムは非常に優秀なので、税金の計算方法を知らなくても、税額を計算し、確定申告ができてしまいます。

しかし、税金の計算方法を知らないことは、個人事業主にとっては致命的なことです。

所得税・住民税・個人事業税は所得(利益のことです)をもとに計算されます。

税金=所得×税率

所得=収入-必要経費

税務署にある所得税(確定申告書等作成コーナー)のシステムを使っていると上記の算式が理解できなくなります。

必要経費が個人事業主の税金を左右する

やっと、今回の主題に入りますが、「必要経費を制する者は税金を制す」ということです。

税金の計算は所得×税率であり、所得は収入-必要経費だと説明しました。

ここで少し考えれば分かりますが、収入を減らす手段は考えられません。

儲けるために事業を営んでいるのに、収入を増加させることを放棄すれば本末転倒だからです。

よって、税金を調整するために操作するなら、必要経費の方ということになります。

つまり、必要経費が増えれば、節税につながり、逆に、必要経費を減らせば、黒字化できるということです。

特に、期末の確定申告前に今年は赤字になるか黒字になるか把握し、できるのなら、以下の対策をとることが重要になります。

- 必要経費の計上を一部取りやめる

- 必要経費としているが、資産計上できるものは資産に振り替える

間違っても、期末の時点で急いで仕訳入力をして、申告期限までになんとか申告書ができたから、それを提出して終わりにはしないでください。

弥生会計などの会計ソフトで損益計算書ができたら、必ず一度利益金額を確認して、必要経費の調整することを忘れないでください。

コメント